Scoppiata nel 2011 sulla scia delle “Primavere arabe”, la rivolta popolare siriana contro il regime di Bashar al-Assad è presto degenerata in una brutale guerra civile che si protrae ormai da più di nove anni ed è costata la vita di almeno 380.000 persone. Prima dello scoppio del conflitto, Assad era sembrato a molti un potenziale riformatore e modernizzatore nel panorama sclerotico dei regimi che dominavano il Medio Oriente. Lo scoppio della rivolta – e l’evolversi in parallelo della situazione in Libia, con il crollo del regime di Muammar Gheddafi – aveva convinto molti servizi di intelligence mediorientali e occidentali, inclusi quelli americani, di un’imminente caduta del regime. Questa percezione aveva perfino indotto il governo di Washington, all’epoca guidato da Barack Obama, a invocare pubblicamente l’uscita di scena di Assad. Eppure, dopo quasi un decennio, centinaia di migliaia di morti, e la trasformazione della Siria in un campo di battaglia e nel teatro dell’ascesa dell’Isis/Daesh, Assad rimane ancora al potere in gran parte del territorio siriano. Le sue capacità di sopravvivenza sono state inizialmente sottovalutate – così come è stata sottovalutata la sua prontezza a far pagare qualsiasi prezzo in termini di sofferenza alla popolazione siriana pur di restare al potere. Tuttavia la situazione non sembra assolutamente destinata a una normalizzazione.

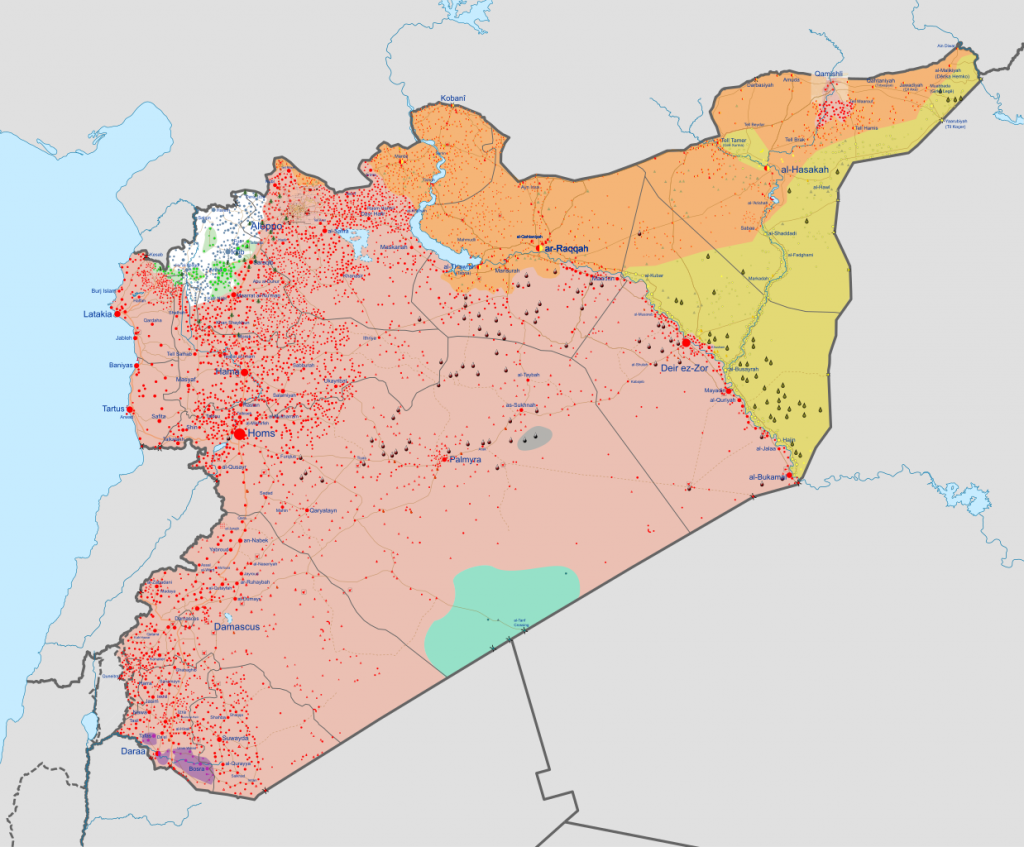

Fonte: Wikimedia Commons.

Per via dell’intricato groviglio di cause e attori coinvolti e dell’orrendo livello di violenza raggiunto, questo conflitto è stato più volte paragonato alla “Guerra dei trent’anni” – lo scontro religioso e politico che dilaniò l’Europa centrale, e in particolare la Germania, tra il 1618 e il 1648 – un’analogia audace che però, come vedremo, è per molti versi valida.

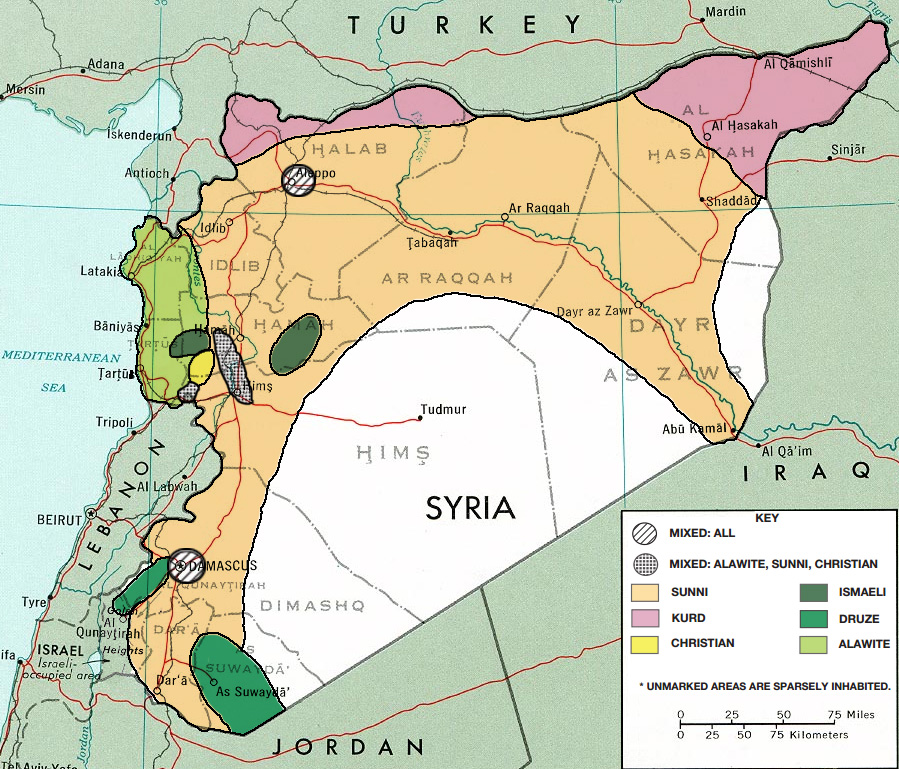

La guerra in Siria è divenuta così violenta e difficile da risolvere per una tragica combinazione di fattori interni e internazionali. A livello interno, la Siria si presenta come un mosaico etnico e settario: la maggioranza della popolazione è araba e musulmana sunnita. È da questa comunità che sono partite le rivolte del 2011, ed è a una visione radicalmente distorta dell’islam sunnita che fa riferimento anche l’Isis. Il paese accoglie anche una numerosa comunità sciita – inclusi gli alawiti, la corrente religiosa di cui fa parte anche Assad – che ha negli anni accumulato una grande influenza politica. Per gli alawiti – e gli sciiti siriani in generale – una redistribuzione del potere interno potrebbe implicare il rischio di rappresaglie da parte delle altre comunità che sono state penalizzate politicamente negli anni precedenti. La Siria è inoltre popolata dai curdi (un popolo musulmano ma non arabo, i cui componenti sono presenti anche in Turchia, Iran, Iraq), da cristiani e altre minoranze come i drusi.

Fonte: Wikimedia Commons

Tuttavia i fattori internazionali sembrano aver avuto un ruolo altrettanto importante – se non perfino maggiore – nel rendere la guerra civile siriana così complessa e intrattabile. Il conflitto vede infatti il coinvolgimento di varie potenze regionali e internazionali, nonché di milizie e attori transnazionali. Assad è sostenuto economicamente e militarmente dall’Iran e dalla Russia. Il governo di Mosca è intervenuto militarmente su vasta scala in Siria a partire dal settembre 2015, in parte per ragioni di propaganda, ma soprattutto per evitare uno scenario caotico come quello che si era verificato in Libia e difendere un alleato che garantisce alla Russia una base nel Mediterraneo. Anche l’Iran vede nel regime di Damasco una chiave per l’accesso al Mediterraneo, oltre che un tassello fondamentale per garantire il collegamento fra i suoi partner – governi ufficiali e attori non statali – nel Levante, e in particolare in Libano e in Iraq. L’Iran sostiene il regime Assad con armi e soprattutto con la sua capacità di orchestrare reti di milizie e foreign fighters. In aggiunta, anche Hezbollah – un movimento politico sciita libanese dotato di una milizia molto efficiente e molto legato all’Iran – è presente e piuttosto attivo in territorio siriano a sostegno del regime di Damasco.

Il fronte anti-Assad comprende i principali paesi occidentali – e in particolare gli europei e gli Stati Uniti. La politica adottata da Washington e dai suoi alleati occidentali, tuttavia, non è stata efficace – una situazione frustrante legata in parte anche alla memoria del pantano causato dalla guerra in Iraq del 2003, nonché dal fatto che gli interessi occidentali in Siria non sono paragonabili a quelli che muovono ad esempio Mosca e Teheran. Durante la presidenza Obama, gli USA hanno mostrato una forte reticenza nei confronti dell’idea di un coinvolgimento militare, nonostante le prove molto convincenti di crimini contro l’umanità commessi dal regime Assad – anche se gli americani e i loro alleati sono intervenuti in Siria a partire dal 2014 nel quadro della campagna contro l’Isis.

L’amministrazione di Donald Trump ha avuto un atteggiamento ambiguo: il presidente ha dichiarato di voler negoziare con Assad, e collaborare con la Russia per una soluzione del conflitto, ma ha poi bombardato il regime sia nel 2017 che nel 2018, in risposta a nuovi episodi in cui appariva evidente l’uso di armi chimiche contro popolazioni civili da parte delle forze di Assad. Queste operazioni, pur generando un certo consenso mediatico in favore di Trump, non hanno in realtà avuto un impatto strategico significativo sull’andamento del conflitto.

Questo approccio poco coerente ha lasciato spazio di intervento alle monarchie petrolifere arabe del Golfo persico, che vedono il conflitto soprattutto attraverso le lenti della loro difficile e spesso conflittuale relazione con l’Iran. Tuttavia i paesi del Golfo hanno spesso dimostrato un’inadeguata capacità di gestire con cautela e coerenza il coinvolgimento in un conflitto così complesso, e il loro sostegno “spericolato” è in molti casi finito a foraggiare milizie jihadiste. La Turchia, minacciata da un protrarsi indefinito della guerra civile ai propri confini e dai flussi di rifugiati generati dal conflitto siriano, si è inizialmente schierata apertamente contro Assad, per poi assumere un atteggiamento più ambiguo ma fortemente interventista. Il governo di Ankara ha iniziato lo scorso ottobre una campagna militare su vasta scala il cui scopo ufficiale è la lotta al terrorismo, ma che di fatto sembra mirare a contrastare il consolidamento di un’enclave curda nel nord della Siria – un altro aspetto controverso del conflitto, in quanto i combattenti curdi sono stati uno dei partner più efficaci di Washington e dei suoi alleati nella lotta contro l’Isis.

Fonte: Wikimedia Commons

In questi anni, l’economia siriana è di fatto collassata, e il regime Assad, sempre più dipendente dal sostegno estero, si trova al momento ad affrontare una congiuntura economica in peggioramento, il che ovviamente rende l’emergenza umanitaria siriana ancora più drammatica. Ad aggravare le difficoltà per il regime, si è recentemente aggiunto anche un inasprimento dell’atteggiamento di Washington. L’amministrazione Trump ha infatti reso più severo il regime di sanzioni contro Assad, la sua famiglia – inclusa Asma Assad, la moglie del dittatore e un volto noto del regime – e i suoi sostenitori più stretti, con lo scopo di indurre il regime a negoziare. Il governo di Washington è stato anche molto attivo militarmente in Siria. Il 16 giugno gli USA hanno condotto un’operazione militare nella provincia di Idlib che ha portato all’uccisione di Khaled al-Aruri, il leader locale di al-Qaeda, e un altro attacco nel nord della Siria, volto a uccidere un leader chiave dell’Isis, Abu Ibrahim al-Quraishi. Anche se il risultato di questa seconda operazione non è certo, appare chiaro che l’amministrazione Trump sta adottando un atteggiamento molto più aggressivo nei confronti della situazione in Siria. Lo scorso 25 giugno anche Israele ha condotto dei bombardamenti aerei, contro basi dell’esercito siriano sospettate di ospitare milizie filo-iraniane.

Fonte: Wikimedia Commons

Per le ragioni esaminate in queste righe, tuttavia, sembra purtroppo ragionevole essere scettici circa le possibilità di una svolta in tempi rapidi in questo drammatico conflitto che sta generando una delle peggiori catastrofi umanitarie del pianeta. I vari negoziati di pace, intavolati sia nel quadro delle Nazioni unite che su iniziativa particolare di alcuni dei paesi impegnati nel conflitto, non hanno finora prodotto risultati incoraggianti. Come notato da Christopher Phillips, in Siria si sta verificando un caso di “intervento bilanciato” che, anziché favorire la fine della violenza e una stabilizzazione politica, rischia di prolungare a tempo indefinito la conflittualità: le potenze coinvolte sono in grado di non far perdere i loro alleati locali, ma non sono in grado di farli vincere. Queste stesse potenze sembrano ormai in realtà prigioniere delle loro strategie e dei loro alleati locali. Come già visto, molte risorse economiche e molte armi provenienti dall’estero sono finite in mano a gruppi jihadisti, mentre Assad, nonostante la sua forte dipendenza economica e militare nei confronti dei suoi protettori stranieri, si è dimostrato un interlocutore ostico e difficile da condizionare. La situazione siriana offre anche un cupo presagio di ciò che potrebbe accadere in Libia se gli attori internazionali coinvolti non riuscissero a trovare compromessi tali da garantire una stabilizzazione del conflitto e un progressivo disimpegno.

Diego Pagliarulo

[…] dell’Isis, in particolare nella Siria orientale, ha ulteriormente favorito l’internazionalizzazione della guerra civile, spingendo all’intervento militare sia potenze globali (la Russia, la Francia, gli Stati Uniti e […]